Hier gibt‘s ein paar Sachen zum Schmökern –

Auszüge aus meinen Büchern, Unveröffentlichtes

und andere Appetithäppchen.

Als die beiden rein kamen, wünschte ich, ich hätte gestern zwanzig Bier weniger getrunken. Oder heute zehn mehr. Oder wenigstens die Tür schon abgeschlossen – schließlich war es schon halb zwei durch. Dabei hatte ich, wie immer, pünktlich um eins die letzten Gäste rausgeschmissen, außer der Blauen Britta, die ich seitdem bei ein, zwei Feierabendbierchen am Anbaggern war, während ich die Theke sauber machte und die Stühle und Hocker hochstellte.

… … …

Das Rindfleisch sah auf den ersten Blick so aus, als könne er kein Wässerchen trüben – ein Metzgersöhnchen, vollgestopft mit Eisbein, Cola und Kinderschokolade. Der zweite Blick offenbarte die Härte und Geschmeidigkeit hinter seiner Zwei-Meter-Zwei-Zentner-Figur – und dieses angeborene, eingekerbte Lächeln, wie man es nur an echten Asis kennt: Ich weiß Bescheid – das Leben ist nur ‘ne andere, grausame Sportart, und nur der gewinnt, der die Spielregeln mitbestimmt, und zwar möglichst grausamer als alle anderen. Das Lächeln, mit dem mein Mofa-Kumpel Stein’s Willi früher lebende Goldhamster an Türen genagelt hatte; das Lächeln, mit dem Schiefer’s Rita mir, noch früher, die dreizackige Gartenharke meiner Oma in meinen kleinen Schädel gedengelt hatte – nur weil ich ihr zu lange auf meiner eigenen Schaukel saß … …

Aus: Nie wieder Apfelkorn, Kap. 01; 1992

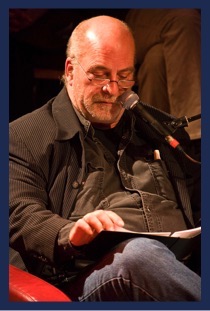

foto: rainer rosenow, 2008

Ach du Scheiße – jetzt lassen sie schon Gorillas diese Dinger fahren! Kein Wunder, dass so viel passiert! fuhr es mir durch den Kopf, als die Beifahrertür endlich aufschwang. Aber der Gorilla grinste das Grinsen eines kleinen Jungen, der gerade auf dem Schlafzimmerschrank die Schüssel mit den Marzipankartoffeln entdeckt und geräubert hat.

„Na los! Rein mit dir, Pilger!“ Dabei ließ er den Tankwagen schon anrollen.

Seine Augen machten mir ein bisschen Sorgen – die sahen unter den dichten, fast zusammenwachsenden Brauen eher so aus, als hätte er zwischen dem restlichen Marzipan ein paar Spinnen und Regenwürmer verbuddelt. Aber wer weiß, wann ich hier wieder weggekommen wäre – Pforzheim! -, also schwang ich mich hoch auf den Beifahrersitz und zog mit Mühe die schwere Tür hinter mir zu.

„So´n bisschen Gesellschaft kann nix schaden, wa´?“ schrie er und knallte mir seine behaarte Pranke auf die Schulter, dass ich eine Delle in den Sitz drückte. Laut Jingle Bells brummend hängte er den Sechsunddreißigtonner hinter einen Reisebus.

Es war Heiligabend, wir schrieben das Jahr ´79, ich hatte kein Gepäck, vielleicht noch zweihundert Ocken in der Tasche und ein gebrochenes Herz. Ein Jahr München hatte mich ziemlich geschafft, und ich wollte nur noch eins: Heim ´noh Kölle … …

Aus: Eine Alte Dame Ging Hering, Prolog; 2001

Das erste Mal, dass ich versackt bin, war ich vier.

Oooch komm, werden Sie sagen, gleich erzählt er uns, daß er mit fünf lesen konnte, mit sieben die erste Zigarette geraucht und mit elf den ersten Geschlechtsverkehr vollzogen hat!

Nein, nein, da liegen Sie ganz falsch – meine erste Zigarette hatte ich erst mit neun, und das war so furchtbar, dass ich die nächste erst wieder mit … zehn angepackt habe. Mein erster Versuch in Sachen GV fand mit fünfzehn statt – und war so irritierend, dass das mit der Liebe auch erst wieder drei Jahre später klappte … … …

Die eiserne Regel in den meisten Familien hieß damals: „Wenn es dunkel wird, seid ihr zu Hause!“ Aber wie kann man sich nach Hause trollen, wenn Funken gegen einen dunkler werdenden Himmel stieben und flackernde Schatten über die Felder tanzen? Wenn noch Quallmänner duftend in der Asche liegen, die man vielleicht sogar mit dem Taschenmesser schälen dürfte, das Didi auf der Kirmes geklaut hat, das tolle, vielbegehrte mit dem Blechindianer auf dem roten Griff aus echtem Holz? Wenn noch sechs oder acht Freunde um das Feuer herum sitzen, mit neuen Geschichten von Seeräubern und Bomberpiloten, Tarzan, Sigurd oder Tom Mix, mit neuen Ideen und Plänen für die kommende Schlacht gegen den Gänseweg, voller Spott für den kleinen Schwab und seinen Schiss vor der überstrengen Mutter? Und hat nicht Willi am Markt zwei erst halb gerauchte Kippen gefunden? Will nicht der Karl nach dem Essen den neuesten Tünnes-und-Schäl-Witz erzählen? Könnte nicht heute der Abend sein, auf den wir schon den ganzen Sommer warten: Der Abend, an dem uns Schiefers Rita endlich mal zeigt, was sich unter ihrer grobgestrickten roten Unterhose verbirgt und warum sie nicht im Stehen und im hohen Bogen pinkeln kann wie wir alle …?

Aus: Versacken, Kap. 01; 2001

Es kommt von irgendwo da draußen. Ein murmelndes Rauschen, unterlegt von einem tiefen, unterirdisch anmutenden Grollen. Es rückt näher, steigt langsam an, baut sich auf, bis es sich fast überschlägt. Zieht durch die feuchten Schläfen, über die Stirn hinweg, während das Grollen mitten durch den Bauch rumpelt; dann beruhigt sich die Welle, verklingt, verschwindet. Fast ist das schmatzende, schlürfende Flüstern zu vernehmen, mit dem sich die mit feinem Schaum gesäumten Wellen vom Strand zurückziehen, widerwillig, mit dem gezischten, beinahe feindseligen Versprechen wiederzukommen.

Fast ist das Trippeln der Sandläufer zu hören, die aus ihren winzigen Höhlen kommen – schnell etwas zu futtern ergattern, bevor die nächste Woge kommt! –, das Schleifen der Feuerquallenbäuche auf dem feinen Sand, da ist das Klatschen der Rückflut an den Felsen, das knirschende Aneinandermahlen glatt gewaschener Steine, ein Klicken und Klacken wie ein Ballett herrenloser Gebisse, darüber der ruhelose Flügelschlag und das ätzend spottende Krächzen der Möwen. Doch da kündigt sich schon die nächste Woge an, rollt herein, gleichzeitig beruhigend und bedrohlich, bringt einen Luftzug mit, einen Windhauch, der nach Salz zu schmecken scheint, nach Algen, Fisch und Teer, nach Afrika, nach Schweißperlen und Kokospalmen.

Schweiß stimmt. Teer auch. Aber es ist nur die Brandung der Bonner Straße, morgens um halb sechs, und ihr Rhythmus wird gestört von Polizeisirenen, dem Laster mit Schokoladenweihnachtsmännern und Überraschungseiern, der drüben vor dem Stüssgen-Markt rangiert, und der rollenden Disco von Bergmann´s Theo, der wegen seines obligaten Katers mal wieder nicht in die Gänge kommt mit seinem Transit voller Sesam-, Mohn- und Rosinenbrötchen, ohne dass ihm Tony Marshalls Schöne Maid mit dreihundert Watt auf die Sprünge hilft; und der Schweiß ist der eigene, muffig, fischig, mit den Bierresten von dem Besäufnis von vorgestern und der Schärfe der Albträume einer ersten Entzugsnacht – in Sauer liegen, wie die Friesen es so passend nennen …

Aus: Perlen vor die Schweine, Kap. 01; 2005

Um halb acht ist die alte Frau Jensen plötzlich aufgewacht und hat sich aufgesetzt in ihrem Bett und hat gedacht: Wieso schlaf´ ich denn heut´ so lange? Halb acht – was is´ das denn für ´ne komische Uhrzeit? Und Wo is´ denn der Olle? So hat sie nämlich immer den alten Herrn Jensen genannt – Oller. Und zwar schon so lange, dass sie erst überlegen muss, wie denn eigentlich sein richtiger Name war – Anton, wir wissen das ja schon, wegen dem Wunschkonzert.

Aber es wird kein Liebling, mein Herz lässt dich grüßen geben, nicht von Anton Jensen, nicht für Waltraud Jensen, nicht für die Goldene Hochzeit.

Die haben sie nämlich nicht geschafft. Leider, leider.

Waltraud Jensen ist nämlich aufgestanden, um nachzusehen, wieso ihr Oller sie denn nicht geweckt hat, mit einer Tasse frischen Kaffee, ohne Milch, aber drei Löffel Zucker, wie jeden Morgen seit neunundvierzig Jahren. Und auf dem Weg in die Küche hört sie, dass im Badezimmer Wasser läuft, am Waschbecken. Hat der etwa verschlafen? denkt sie verwundert, denn das ist auch noch nie passiert in den neunundvierzig Jahren, und gibt der Badezimmertür einen Stoß.

Nein, Anton Jensen hat nicht verschlafen. Pünktlich wie jeden Morgen ist er in die Küche gegangen, hat Wasser für Kaffee in den verchromten kleinen Kessel laufen lassen, hat mit einem Feuersteinanzünder die linke vordere Flamme vom Gasherd angemacht und den Kessel draufgestellt, die Flamme auf Drei gedreht, ist ins Bad gegangen, hat gepinkelt, sich die Schlafanzugjacke ausgezogen und wie immer ordentlich auf einen Bügel an einem der Haken hinter der Badezimmertür aufgehängt. Er hat sich in einem uralten blauen Henkelbecher aus dickem Porzellan seinen Rasierschaum angerührt und angefangen, sich mit einem fast ebenso uralten Nassrasierer, mit ziemlich neuen Rasierklingen allerdings, zu rasieren. War schon halb fertig damit, also die linke Hälfte von seinem Hals und seinem Unterkiefer waren schon glatt rasiert, als sein Herz aufgehört hat zu schlagen. Einfach so, von einer Sekunde auf die andere …

Aus: Bolliver geht einkaufen, noch unveröffentlicht (weil noch nicht fertig)

Samstag, 26. April 1986

Gregori Balakow stöhnte. Sehr unwillig verabschiedete er sich von der Hochzeit seines jüngsten Sohnes Simyon, obwohl die Feier schon drei Tage und Nächte andauerte und er sich bereits mehrmals in die Büsche hinterm Haus geschlagen hatte, um sich einen Finger in den Hals zu stecken und in seinem Körper Platz für neue Blini, neue Aalstücke, neue Butterwürfel und, vor allem, neuen Wodka zu schaffen. Ein Traum von einer Hochzeit, auch wenn Gregori länger als ein Jahr würde schuften und sparen müssen, um den Kredit abzubezahlen, den er dafür aufgenommen hatte.

Aber Simyon war schließlich nicht nur sein jüngster, sondern auch sein einziger Sohn; die anderen beiden waren im Kessel von Stalingrad geblieben, für immer begraben unter Bergen von Kameraden.

„Was ist, Mama?“ raunzte er seine Frau an. Gerade hatte er noch mit ihr getanzt, hatte sie übermütig über den Hof geschleudert, schweißüberströmt, berauscht von der Freude über das Glück seines Sohnes, das Glück, das Lioba und er, trotz allem, als Eltern hatten (und Großeltern, und bald sollten sie sogar schon Urgroßeltern werden!), berauscht von den wild galoppierenden Klängen der Hochzeitskapelle, von Wein, Bier und Wodka, von den Ausdünstungen der Frau in seinen Armen…

Ein Traum. Die Hochzeit war neunzehn Jahre her, sein Enkel Mischa weit weg auf der Polizeischule in Kiew.

Die Frau, die jetzt, wie fast jede Nacht seit zweiundsechzig Jahren, auf seinem linken Arm lag, ließ nicht locker.

„Gori“, flüsterte sie eindringlich. „Da ist was. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Hör dir Soro an!“ Nun drang es auch zu Gregori durch. Draußen knurrte der Hund, und seine Pfoten tapsten und kratzten auf dem Beton des Hofs, weil er unruhig hin und her lief. So gar nicht seine Art, er war genau so alt wie der Enkel. Ächzend wälzte Gregori sich aus dem Bett, seine mageren nackten Füße suchten auf dem kalten Dielenboden nach den Pantoffeln.

„Ich seh’ nach, Mama“, sagte er.

(Aus: Paaf!, Prolog; 2016)

Sieben Millionen Deutsche lesen jede Woche den STERN, und schätzungsweise knapp die Hälfte davon schlägt als Erstes die letzte Seite auf – die mit der klassischen Rubrik Was macht eigentlich … Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen? Immer wenn ich diese Seite aufschlage, ertappe ich eine aufmüpfige kleine Zelle irgendwo in meinem Hinterkopf dabei, wie sie damit rechnet, dass da eines Tages steht: Was macht eigentlich … Büb Klütsch?

Hieß es nicht vor über zwanzig Jahren, als Nie wieder Apfelkorn erschien, es solle elf Büb-Klütsch-Bände geben? Elf Bände, in denen wir miterleben dürfen sollten, wie der Büb älter wird und was er so alles erlebt, bis er im Heute angekommen und so alt geworden ist wie wir? Und, was ist? Heute, 201, gibt’s immer noch erst drei Bände…?

Tja. Ich sitze ja an der Quelle. Und Euch, meinen treuesten, herzallerliebsten Fans, kann ich es ja verraten: Büb ist im Hier und Heute angekommen. Er sitzt jetzt in einem kleinen Gartenhäuschen in Köln-Ehrenfeld und ist … Webdesigner. Ja, nix mehr mit Schlagzeug spielen, nix mehr mit Rock’n’Roll, nix mehr mit wilden, unglaubwürdigen kriminalistischen Abenteuern – nein, der Büb lebt da ganz beschaulich in seinem Schrebergarten, hält sich (na ja – mit Hängen und Würgen) mit seinem Job über Wasser, und in seiner Freizeit baut er Kartoffeln, Bohnen und Erdbeeren an.

Nur manchmal noch, ab und zu, geht er in die Stadt …

»Wat nimmst du?!«, fragte Charlie und kippte sich ein halbes Bier in den Kopp. Das Entsetzen stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Entsetzen über den Betrag, den ich genannt hatte, Entsetzen über meine Blödheit. Und Mitleid. »Wat nimmst du?!?«, fragte er noch mal.

»’Nen Heiermann.«

»Fünnnef Euro? Die Stunde?!«

»Mh. Aber im Gegensatz zu jedem dahergelaufenen Handwerker berechne ich nicht gleich jede angefangene Stunde, sondern rechne nach tatsächlich gearbeiteten Minuten ab.« Charlie winkte entgeistert und hektisch nach einer neuen Runde.

»Moment emal! Dat heißt, du kriegst dann für irjendeine popelije Änderung an irjendeiner Website, für die du zehn Minuten brauchst – lass misch reschnen – eh, fuffzisch Cent?«

»Du kannst nicht rechnen – zehn Minuten wären dann nicht ein Zehntel von dem Heiermann, sondern ein Sechstel. Also 83,3 Cent.«

»Boah. Dat is’ ja viel mehr …!«

»Eben.«

Charlie schüttelte fassungslos den Kopf. »Isch kann nisch reschnen …« Er kippte das neue Bier auf Ex. Charlie konnte das – einfach den Mund aufmachen, nullkommazwei Liter Bier in den Hals schütten, und weg war es, ohne dass man ihn hätte schlucken sehen. Er winkte mit dem leeren Glas in seiner Rechten, zu Ferdi hin, damit der ihm ein neues zapfte, zu meinem noch halb vollen hin, damit Ferdi mir auch eins zapfte, und mit der Linken streckte er erst zwei Finger hoch und krümmte dann Daumen und Zeigefinger auf Schnapsglasgröße zusammen: Zwei Kabänes.

»Un’ sach ma’, Büb«, sagte er dann zu mir. »Un’ wovon lebst du so?« Ich trank erst mal mein Bier aus, um auf meinem Deckel Platz für das neue zu schaffen.

»Das ist einfach, Charlie. Wenn ich zwanzig Minuten gearbeitet hab’, mach’ ich Feierabend. Dann stecke ich mir meine 1Euro66 ein und gehe in irgendeine Kneipe. In Köln gibt’s davon 2.421. Aber meistens reichen mir meine sieben, acht Stammkneipen. Da setze ich mich an die Theke und bestelle das Bier, das ich mir jetzt leisten kann. Dank meiner Arbeit.«

Aus: 20 Minuten Arbeit – stories 1993–2023, noch unveröffentlicht

Einen Ausschnitt aus diesem ersten Kapitel von Versacken gibt es übrigens auch als Audio-File – gelesen vom Autor: in der richcast-Abteilung der richcast 001 …

Einen weiteren Ausschnitt aus Perlen vor die Schweine gibt es übrigens auch als Audio-File – gelesen vom Autor: in der richcast-Abteilung der richcast 027 …

Eine weitere Kurzgeschichte aus 20 Minuten Arbeit gibt es übrigens auch als Audio-File – gelesen vom Autor: in der richcast-Abteilung der richcast 031 …

»Wenn ich Beweis mit Eszett tippe, ist das hier aber rot unterstrichen!«

Von Jaworskis Stirn fiel ein Schweißtropfen auf die Tastatur des Laptops. »Ist dann wohl falsch.« Für Jürgen Jaworski war der Spruch ›die Gedanken sind frei‹ negativ behaftet: Seine Gedanken waren so dermaßen frei, dass es sich meist nicht lohnte, sie zu verfolgen.

»Dann ist in deinem Gerät wohl die neue rotgrünversiffte Rechtschreibung installiert«, dröhnte Heiner Hoffmann und schlug mit der flachen Hand auf den hellbraun gekachelten Wohnzimmertisch. Jaworskis wochenlang mühsam gebasteltes Modell einer Ju 52 hob kurz ab und verlor bei der Landung ein winziges graues Plastikrad. Er reagierte mit einem ergebenen Lächeln, sagte aber kein Wort. »›Ich weiß‹ wird mit Eszett geschrieben, weiß ich genau. ›Beweiß‹ dann ja wohl auch, du Arsch!«. Hoffmann kratzte sich unter seinem olivgrünen T-Shirt den Bauch, lehnte sich auf dem Sofa zurück und nahm einen Schluck aus seiner Bierpulle.

»Wir nehmen auf jeden Fall die jute alte Reschtschreibung«, pflichtete Willi Kopp, genannt ›Koppnuss‹, ihm eilig bei. »Die ordentlische. Denn dafür stehn wir ja ein. Für Rescht un' Ordnung.« Er hämmerte sich mit der rechten Faust auf die linke Brust und stieß einen mächtigen Rülpser aus.

Karl-Heinz Küppers kämpfte sich aus seinem Sessel hoch und nahm Haltung an. »Kameraden! Wir sind im Widerstand! Was soll dieser faule Zauber um falsche oder richtige Buchstaben?«

»Genau«, schrie Hoffmann.

»Rischtisch so, mit uns nisch!«, brüllte Kopp und ließ den nächsten Kronkorken ploppen.

»Siiieg …«, röhrte Küppers. Weiter kam er nicht, denn in diesem Augenblick hörten sie ein zaghaftes Klopfen an der Wohnungstür.

»Herr Jaworski«, quengelte die Stimme einer alten Frau hinter der Tür. »Es ist schon nach elf. Können Sie und ihre Freunde nicht endlich mal Ruhe geben?« Kurze Pause. »Sonst muss ich wirklich die Polizei rufen.«

Die Widerstandskämpfer erstarrten mitten in der Bewegung: Küppers mit seinem hochgestreckten rechten Arm, Kopp mit der Bierflasche an den Lippen, Hoffmann, der von der Couch hochgesprungen war, in seltsam gebückter Haltung mit offenem Mund, als zwinge ihn ein Anfall von Diarrhöe auf eine imaginäre Kloschüssel. Eine im Improvisationstheater als »Freeze« bekannte Technik. Obwohl die vier Nazis in Jaworskis Wohnzimmer soeben eine perfekte Performance dieser Kunst darboten, ging ihnen das völlig am Arsch vorbei. Der ging nämlich gerade auf Grundeis.

»Scheiße!«, flüsterte Jaworski und wischte sich Schweiß von der Stirn. »Meine Vermieterin. Ich hab doch gesagt, wir sollen uns nicht bei mir treffen.«

»Aber du hast doch den Computer«, zischte Küppers, fuhr in Zeitlupe den rechten Arm wieder ein und ließ seinen massigen Körper vorsichtig in den Sessel zurücksinken. Seine Lippen formten ein lautloses »Wichser« in Jaworskis Richtung.

»Das ist ein Laptop, das Ding kann man überallhin mit…«, versuchte Jaworski weinerlich einzuwenden, wurde aber von heißem Atem an seinem Ohr gestoppt.

»Jetzhömazu, du Lappen.« Hoffmann hatte die seltene Gabe, selbst sein Flüstern wie Kasernenhofgebrüll klingen zu lassen. »Wir schreiben gerade einen beschissenen Drohbrief an die Stadt. Und da geht's um ziemlich viel Schotter, erinnerst du dich? Und wir sind noch nicht fertig. Das Ding ziehen wir jetzt durch. Und wenn deine verfickte Vermieterin nochmal aufkreuzt, mach ich die alte Fotze kalt!«

Jaworski schluckte trocken. Er kannte Hoffmann seit der Grundschulzeit. Der war unberechenbar. Schon damals hatten alle Angst vor ihm, selbst die Lehrer gingen ihm möglichst aus dem Weg. Noch bevor dem kleinen Heiner das erste Schamhaar spross, hatte er ein Terror-Regime wie aus dem Lehrbuch erschaffen: Dieter, einer der Klassenbesten, schrieb für ihn die Hausaufgaben, Jaworski hatte seinen Schulranzen zu tragen und jederzeit kleine Gefälligkeiten zu erledigen, zwei oder drei Jungs aus ihrer Klasse mussten in den umliegenden Läden seinen Bedarf an Zigaretten, Kaugummis, Alkohol und den St.Pauli-Nachrichten stehlen. Wenn nicht, gab es Senge. Und anschließend zuhause für blaue Flecken, blutig geschlagene Lippen, zerrissene Kleidung und kaputte und bepinkelte Schulbücher oft noch einen Nachschlag. Niemand beschwerte sich, niemand hielt ihn auf. Es schien damals so, als warteten alle Erwachsenen darauf, dass sich das Problem Heiner Hoffmann von selbst erledigte.

Aus: Folker hört die Signale – der erste Folker Schmittem-Roman, 2023

Montag, 30. September 2024

»Das ist eine schöne Pflanze – wie heißt sie?«

»C’est une jolie plante – quel est son nom? … Repetez!«

»C’est une jolie plante …«, wiederholte sie. Ich glaub, ich werde tatsächlich besser, dachte sie stolz. Dabei hatte sie anfangs befürchtet, dass Französisch absolut nicht ihr Ding sei. Aber in den letzten drei Monaten hatte sie spürbare Fortschritte gemacht. Sie lächelte vor sich hin. Ihr Liebster würde staunen, wenn sie beide im Dezember in Mosambik landeten und sie sich mit den Einheimischen unterhalten konnte, ohne Hände und Füße zu Hilfe zu nehmen. Oder eine Übersetzungs-App. Mann, wie sie sich auf die Reise in das Land seiner Vorfahren freute! Beschwingt ging sie etwas schneller.

Von irgendwoher schmuggelte sich Musik an ihren Earbuds vorbei. Brings, erkannte sie, das Lied von der bunten Brücke. Brings, die Kölschrocker, und dieser Rapper.

Sie sah auf. Ein Stück weiter, im Halbdunkel zwischen zwei Straßenlaternen, saßen drei Jungs auf dem Mäuerchen zum Römerpark, einen Ghettoblaster neben sich. Sonst war weit und breit niemand zu sehen.

Eine Marihuana-Wolke wehte von dem Grüppchen zu ihr herüber. Kurz erwog sie, die Straßenseite zu wechseln – Mitternacht war lange vorbei, meist keine gute Zeit, um sich auf der Straße anquatschen zu lassen, schon gar nicht in der Kölner Südstadt. Aber die drei da vorn machten einen harmlosen Eindruck, kifften halt ein bisschen, hörten Musik und kicherten fröhlich. Trotzdem schloss sie für alle Fälle die Hand um die Pfefferspray-Dose in ihrer rechten Jackentasche.

»Braucht sie viel Wasser?«

»Elle a besoin de beaucoup de …«

»Na, auch ’n Schluck?« Einer der Jungs lachte sie an und schwenkte eine Cognacflasche. Die Frisur des schmalen Typen neben ihm leuchtete regelrecht im Halbdunkel – er hatte stroh-, fast weißblonde, raspelkurz geschorene Haare.

Sie schüttelte nur stumm den Kopf, lächelte ihn jedoch freundlich und bedauernd an. Er trank einen Schluck aus der Flasche und zeigte ihr mit der freien Hand den Stinkefinger. Grinste aber, als er die Flasche absetzte.

Harmlos, dachte sie erleichtert und marschierte an ihnen vorbei.

»Dämliche Marienburg-Bitch«, hörte sie im Vorbeigehen. Unterdrückte aber den Reflex, darauf zu reagieren. Geh einfach weiter, lass dich auf nichts ein. Bringt doch eh nix. Tut’s eigentlich nie.

Zwei, drei Schritte. Sie zählte mit. Fünf. Zwölf. Fünfzehn.

Sie wollte schon aufatmen, als sie das Geräusch hinter sich registrierte.

Sneaker auf Asphalt. Jemand rannte hinter ihr her.

Ein Adrenalinstoß schoss durch ihren Körper, sie wollte das Spray aus der Tasche ziehen, blieb mit der Hand am Saum hängen, wollte sich umdrehen …

Aus: Folker und das Influencer – der dritte Folker Schmittem-Roman, 2025